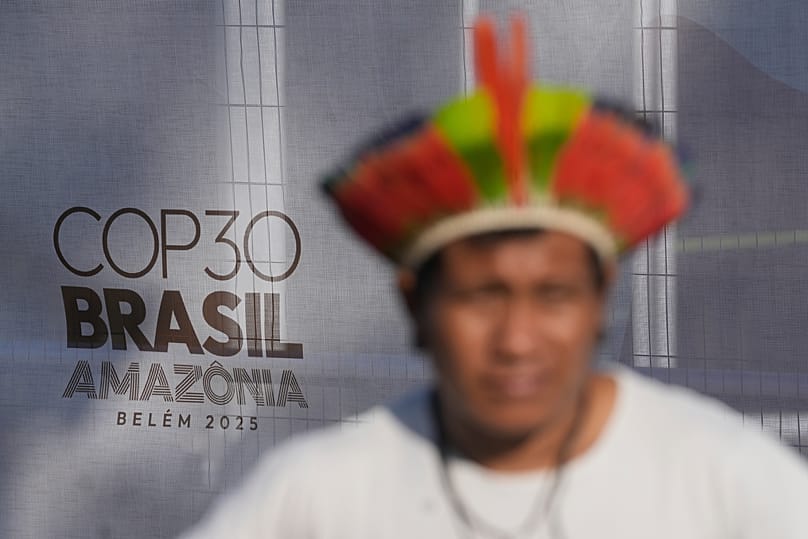

Il vertice sul clima di quest'anno sarà incentrato sulle popolazioni indigene, sulle foreste e su come correggere la rotta definita dell'Accordo di Parigi

Si apre a Belem, in Brasile, l’edizione annuale del vertice delle Nazioni Unite sul clima. Mai come quest’anno l’urgenza è palpabile. Sono passati dieci anni dall’intesa storica raggiunta a Parigi, quando i leader mondiali avevano promesso di limitare il riscaldamento globale. Da allora, però, il pianeta è cambiato profondamente – e non nella direzione sperata.

La temperatura terrestre ha continuato a salire più rapidamente della capacità delle società di ridurre l’uso di combustibili fossili come carbone, petrolio e gas naturale. Alcuni risultati sono stati ottenuti: rispetto al 2015 le previsioni sul riscaldamento futuro si sono ridotte di oltre un grado Celsius. Tuttavia, tali progressi restano lontani da ciò che sarebbe necessario.

La missione è semplice nella teoria, ma estremamente ambiziosa nella pratica: cooperare per evitare che la crisi climatica, ormai visibile ovunque, peggiori ulteriormente. Gli esperti avvertono che il clima sta già alimentando un’escalation di disastri naturali con ripercussioni dirette su miliardi di persone. Rimandare ancora significherebbe aggravare il danno.

L’Amazzonia e la voce delle popolazioni indigene

La scelta di Belem non è casuale. Situata alle porte della più vasta foresta pluviale del pianeta, la città offre un’occasione unica per mettere in risalto il ruolo delle comunità indigene nella salvaguardia della natura e nella gestione sostenibile delle terre.

Il governo guidato da Luiz Inácio Lula da Silva – che include il primo ministero brasiliano dedicato alle popolazioni indigene – prevede la partecipazione di oltre 3.000 rappresentanti indigeni come osservatori e negoziatori. Un salto enorme rispetto alla Cop dello scorso anno in Azerbaigian, dove gli indigeni erano soltanto 170.

"Questa volta i leader mondiali verranno nel cuore dell’Amazzonia, vicino alle nostre case, ai fiumi e ai nostri territori", ha affermato Olivia Bisa, leader del popolo Chapra in Perù. Sebbene non possano trattare come entità politiche indipendenti, i delegati indigeni negozieranno a nome dei loro Paesi. "Dobbiamo essere nella stanza, non fuori", ha aggiunto.

Tuttavia non mancano tensioni. La recente autorizzazione di Lula a un progetto di perforazione petrolifera alla foce del Rio delle Amazzoni ha scatenato proteste e critiche verso il Brasile, accusato di incoerenza tra parole e azioni.

Una nuova strategia per salvare le foreste

Alla vigilia della conferenza, il Brasile ha annunciato un nuovo programma internazionale per sostenere le foreste tropicali: il Tropical Forests Forever Facility. Il fondo ha già raccolto promesse di finanziamento per 5,5 miliardi di dollari da parte di Paesi come Norvegia, Francia, Indonesia e Brasile. La Germania ha espresso l’intenzione di aderire con un contributo rilevante. L’obiettivo finale è mobilitare investimenti per 125 miliardi di dollari.

La novità del programma sta nel meccanismo di finanziamento: non donazioni, ma fondi provenienti da investimenti a rendimento. L’idea è invertire la logica economica della deforestazione, rendendo più conveniente preservare gli alberi piuttosto che abbatterli.

Oltre 70 Paesi, dalla Colombia al Congo, potranno ricevere pagamenti se manterranno la deforestazione sotto una soglia predeterminata. Chi supererà tali limiti vedrà diminuire drasticamente i fondi, con penalizzazioni per ogni ettaro di foresta distrutto.

L’assenza clamorosa degli Stati Uniti

Venerdì la Casa Bianca ha annunciato che gli Stati Uniti non invieranno alcun rappresentante di alto livello alla Cop30. Il presidente Donald Trump ha più volte definito il cambiamento climatico una “bufala” e ha ritirato il Paese dall’Accordo di Parigi già nel giorno del suo insediamento.

"Il presidente Trump non metterà a rischio la sicurezza economica e nazionale per inseguire obiettivi climatici vaghi che danneggiano altre nazioni", ha dichiarato la portavoce Taylor Rogers.

L’assenza statunitense desta forte preoccupazione, dato che in passato Washington ha avuto un ruolo determinante nel convincere la Cina a contenere le emissioni e nel garantire fondi ai Paesi più vulnerabili.

Dieci anni dopo l’Accordo di Parigi

Secondo Copernicus, il servizio climatico europeo, negli ultimi dieci anni la temperatura media globale è salita di 0,46°C: uno dei maggiori aumenti mai registrati in un decennio. L’Accordo di Parigi fissava un limite di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali; obiettivo che molti scienziati considerano ormai difficilmente raggiungibile.

Lato positivo: le energie rinnovabili sono oggi più economiche dei combustibili fossili in gran parte del mondo. Se i Paesi rispettassero gli impegni già annunciati, l’aumento potrebbe restare poco sopra un grado. Ogni decimo di grado evita impatti climatici catastrofici.

A differenza di Parigi, però, la Cop30 non dovrebbe produrre un nuovo accordo storico. Organizzatori e analisti la descrivono come la conferenza della “attuazione”.

Come ha dichiarato Christiana Figueres, ex segretaria esecutiva dell’Onu per il clima: "Chi viene a Belem chiedendosi “qual è il nuovo accordo?” si pone la domanda sbagliata".